Les zones urbaines souffrent de plus en plus de points chauds. La ville a besoin d’être rafraîchie, mais comment ? Un petit itinéraire de solutions applicables aux bâtiments inspirés de la nature ou bâtis, et qui permettent de créer localement des îlots de fraîcheur devenus incontournables.

Les canicules et canicules deviennent de plus en plus fréquentes à mesure que le réchauffement climatique s’accentue : les huit années les plus chaudes jamais enregistrées ont été enregistrées depuis 2015. Ils sont également plus dynamiques et durent plus longtemps. Dans le même temps, l’urbanisation rapide des dernières décennies a conduit à une artificialisation des sols et donc à une imperméabilité massive. Ces deux phénomènes combinés ont des effets sur les zones urbaines : des îlots de chaleur urbains – ou ICU – qui étouffent les villes.

Plus il est imperméable, plus il fait chaud

Désormais bien documentés, car devenus récurrents, les îlots de chaleur urbains représentent une augmentation de la température dans les zones urbaines par rapport aux zones périphériques et naturelles. La température locale peut être de 10 à 15 degrés plus élevée entre une unité de soins intensifs et la campagne environnante. Ces phénomènes de microclimat urbain sont bien sûr visibles le jour lorsque le soleil est au plus fort, mais aussi et surtout la nuit. En effet, la chaleur emmagasinée pendant la journée dans la pierre, la brique, l’asphalte ou le béton et dans tous les matériaux de la ville qui captent facilement la chaleur est rejetée dans l’atmosphère la nuit. Cela évite que les températures ne baissent à nouveau. La principale cause de l’ICU est le remplacement des sols naturels, de la végétation et donc des bâtiments et des toitures imperméables et retenant la chaleur. « Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la pollution ne joue quasiment aucun rôle dans l’apparition des îlots de chaleur urbains.souligne Valéry Masson, ingénieur Météo France au Centre national de recherches météorologiques. Ils sont bien plus dus à la concentration des bâtiments et à l’imperméabilisation des surfaces.

La densité des structures bâties dans nos villes (bâtiments, places pavées, rues, parkings, etc.) augmente considérablement les surfaces d’échange, et donc de captage et de dégagement de chaleur, par rapport à un environnement peu bâti. Tout cela renforcé par les activités anthropiques génératrices de chaleur (véhicules à moteur, climatiseurs, etc.).

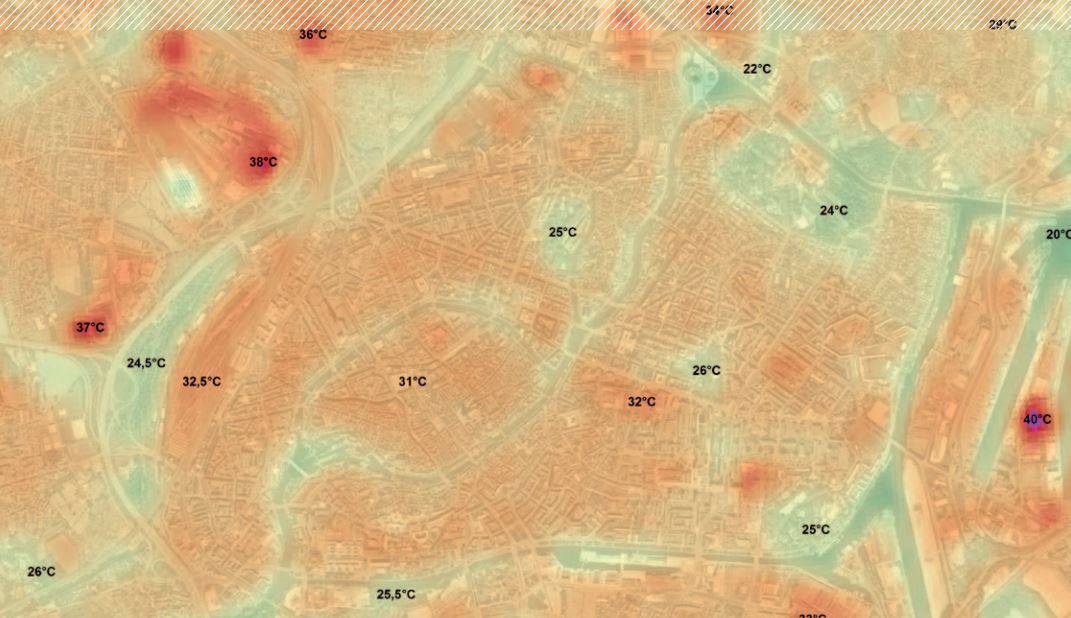

Légende : Ville de Strasbourg à partir d’une image satellite Landsat / Crédits : Crédits ICU Note ADEUS 140 Environnement Novembre 2014

De nombreuses études montrent que les surfaces imperméables jouent un rôle important dans l’intensité d’un UHI. Au-delà des inconvénients, cela entraîne des risques sanitaires, notamment pour les populations vulnérables, les personnes âgées, les enfants, ainsi qu’une consommation énergétique croissante avec l’utilisation de plus en plus massive de la climatisation qui, rappelons-le, rejette la chaleur à l’extérieur pour rafraîchir l’intérieur. .

Apporter de la fraîcheur à la ville

Afin de limiter le nombre d’unités de soins intensifs qui pourraient se multiplier dans les années à venir et de réduire les températures diurnes et nocturnes, il est nécessaire de créer ce que l’on appelle des îlots de fraîcheur : des lieux réfrigérés, des espaces équipés ouverts au public et signalés comme sources de refroidissement. au sein des villes, par rapport à leur environnement immédiat, lors des saisons chaudes ou chaudes. Certains de ces lieux, parcs ou espaces verts, existent déjà. Mais les communes et les métropoles doivent les densifier et les multiplier. On les appelle des solutions vertes et basées sur la nature. Les îles fraîches peuvent également être développées à partir d’infrastructures urbaines, ou en adaptant des bâtiments accessibles aux personnes pour être plus frais (musées, bibliothèques…) : ce sont des solutions grises pour adapter les infrastructures urbaines. Les zones d’arbres, les parcs ou les plans d’eau maintiennent des températures plus fraîches dans la ville. D’où l’importance de développer le verdissement et l’accès aux points d’eau, axe principal de la création d’îlots de fraîcheur.

Plus d’espace pour la nature

La végétation joue un rôle clé dans le refroidissement des villes. C’est aussi l’action la plus efficace et la plus permanente à lancer. Les arbres, haies, arbustes et surfaces végétalisées vont absorber de grandes quantités d’énergie solaire, fournir de l’ombre et favoriser l’évapotranspiration (transpiration accumulée des plantes et évaporation de l’eau du sol), qui rafraîchit l’air. L’INRAE affirme avoir un effet significatif sur le bilan thermique de l’atmosphère environnante, et a mesuré un écart de température de 7 degrés en moins avec les arbres. Une autre étude a montré que les arbres peuvent réduire les températures urbaines jusqu’à 10°C en été. Bien entendu, un parc ou un espace vert ne se crée pas facilement en zone urbaine. Le principe de l’îlot de fraîcheur est donc de remodeler un espace de manière très locale, en y plantant des arbres et de la végétation, par exemple dans un carré minéralisé. Il est préférable d’implanter plusieurs îles dispersées dans la ville plutôt qu’une seule forêt urbaine. On peut aussi penser à des toits ou des murs verts qui amélioreront le confort des bâtiments, en réduisant la température de la surface des murs. Une attention particulière sera portée à la sélection minutieuse des espèces et des variétés en tenant compte de leur résistance au changement climatique.

De plus, la renaturalisation de la ville permet au sol de devenir plus perméable, le rendant artificiel. C’est un point essentiel pour limiter les pics de chaleur. A travers les zones végétales en pleine terre (créant des surfaces enherbées, des noues, des bassins d’infiltration, des sols en gravier), l’eau cessera de s’écouler de l’asphalte, et entrera dans le sol pour ensuite s’évaporer et créer de la fraîcheur. Les plans d’eau, rivières, ruisseaux, étangs, lacs déjà présents dans les villes participent également à la régulation thermique des villes et sont refroidis localement très efficacement. Lorsque cela est possible, les collectivités locales doivent exploiter ces atouts, les développer et densifier les îlots de fraîcheur autour de ces eaux superficielles. Augmenter le nombre de points d’eau plus spécifiques, comme les fontaines d’eau potable, les asperseurs ou les jets, contribue également à abaisser les températures.

Solutions basées sur les infrastructures urbaines

Ajouter du mobilier urbain pour rafraîchir un lieu est un levier que les collectivités peuvent facilement activer. Par exemple, placer des points d’eau tout en installant des voiles ou des stores et des bancs, voire des bacs plantés, est un moyen simple et efficace de faire face aux températures élevées. L’utilisation de matériaux ou de revêtements réfléchissants est également une solution à considérer. En effet, les matériaux clairs ou la peinture blanche ont une couverture d’albédo élevée, c’est-à-dire qu’ils ont une capacité de réflexion élevée (l’albédo étant l’indice de réflectance d’une surface). Tout le contraire des toitures en asphalte, en béton ou en ardoise qui absorbent les rayons, les accumulent et émettent de la chaleur. L’augmentation de la température peut être importante. Comme nous le raconte l’Ademe, à Athènes, la température a baissé de 4°C, passant d’un revêtement en asphalte foncé (albédo 0,04) à un revêtement de sol blanc (albédo 0,55). La ville de Milan a également travaillé dans ce sens pour ses espaces publics, tout comme Los Angeles. Cette technique fonctionne également sur les toitures exposées au soleil, ce qui améliore le confort thermique à l’intérieur du bâtiment et limite les besoins en refroidissement. C’est ce qu’on appelle le coolroofing. Cette technique est largement utilisée aux États-Unis. La ville de New York compte déjà plus de 850 000 m² de toits peints en blanc. Vous disposez ici d’une bonne base pour créer un îlot de fraîcheur au sein d’un bâtiment. A cela il faut ajouter la pose systématique de volets ou de stores, et bien sûr, si possible, revoir ou améliorer l’isolation thermique de ces bâtiments. De manière plus globale – et donc certainement moins locale que la création d’îlots de fraîcheur – il faudrait repenser dans une certaine mesure l’organisation de l’espace urbain, en s’inspirant des pratiques ancestrales et des villes méditerranéennes (rues et/ou passages orientés vers le nord). -sud). pour capter moins de radiations). Par exemple, l’orientation et l’espacement entre les bâtiments affectent la circulation de l’air, ce qui est un facteur dans la création d’un UHI. Une mauvaise circulation de l’air provoque une stagnation de masse, ce qui risque d’augmenter l’UHI. Une bonne circulation de l’air permet une meilleure ventilation de la pièce et une meilleure évacuation de la chaleur.

Faciliter l’accès aux îlots de fraîcheur de la ville

Les communes et les métropoles doivent également œuvrer à bien communiquer sur les îlots de fraîcheur créés pour en faciliter l’accès. Ces lieux sont généralement proches de chez soi mais les citoyens n’en ont pas conscience. Carte interactive, plan téléchargeable, applications, SMS pour éviter les pics de chaleur… Les outils sont nombreux pour communiquer en temps réel. Un axe essentiel du développement des villes est la création d’îlots de fraîcheur par la renaturalisation ou l’installation de mobilier urbain. L’information du public est la dernière brique de ce modèle, elle ne doit pas être négligée. Dans le cadre du nouveau Plan Climat de Paris 2018, l’agence parisienne du climat a cartographié en détail les îlots de chaleur de la capitale et a également créé des voies de refroidissement pour continuer à circuler en cas de chaleur extrême. De nombreuses métropoles ont également cartographié ces espaces cool, informations que l’on trouve généralement dans les outils des autorités locales (application et site).